(1)

—La novela es buena —dijo el Gordo, e hizo una pausa significativa—.

Pero… Podía habérmelo imaginado, porque sé desde hace unos cuantos años que mis novelas pertenecen a esa clase; buenas, pero… Los críticos se esfuerzan por clasificar mi literatura como perteneciente a tal o cual categoría, pero los editores son más realistas, y unánimes; hay una sola categoría posible para mi literatura: buena, pero…

Levanté una mano como para detener el tránsito.

—Perfecto —dije—. Ya entendí. Ahorrate el discurso.

Eso, desde luego, no era posible. El Gordo debía forzosamente vomitar su discurso culpable, y yo lo debía soportar, pues forma parte del ser nacional. Hay algo terriblemente culpable en el hecho mismo de ser uruguayo, y por lo tanto nos resulta imposible decir no clara, franca y definitivamente. Es preciso agregar un enorme palabrerío para justificar ese no, siempre y cuando lleguemos a pronunciarlo; más a menudo nos enredamos en transacciones complicadas, viciadas de irrealidad, que suelen conducir a desastres monumentales.

Escuché, pues, con resignación, sobre las actuales dificultades de la industria editorial en nuestro país, como si fuera un tema novedoso, como si el Gordo lo hubiera descubierto tras profundas meditaciones y encuestas. Como si en nuestro país existiera una industria editorial. Como si nuestro país fuera un país.

Y después venía la demostración de buena voluntad; él me apreciaba y la editorial me recibía con los brazos abiertos.

—Si tuvieras algo…

—Cortala, Gordo —interrumpí, más con humor que con fastidio—. Lo sabés muy bien: si tuviera «algo» no se lo traería a ustedes; intentaría colocárselo a los españoles, o por lo menos a los argentinos.

No agregué mi discurso ideológico; ya me tiene un poco harto: si yo tuviera «algo», no sería yo mismo, y me odiaría tanto que abandonaría la literatura. Siempre consideré preferible picar piedras, con una pesada bola de hierro unida al tobillo por una gruesa cadena, a matar el libre acto creativo pensando en el público. Pero es cierto que no tengo experiencia en picar piedras.

—Dejámela —insistió el Gordo, devorado por la culpa.

Además, lo sé buen lector, y me constaba que la novela le había gustado verdaderamente y le daba auténtica lástima no publicarla. Llegábamos, pues, a la etapa de las transacciones desastrosas. (Dejámela. En la próxima feria, tal vez…)

—Gordo —expliqué pacientemente—, te traje la novela porque necesito dinero, y tardaste mucho tiempo en leerla, y mi necesidad es abrumadora. Tengo los bolsillos vacíos. Necesito algo ya mismo. Dame un adelanto de mil dólares y quedate con los derechos. La publicás o no; eso no me interesa. Lo que sí me interesa es conseguir billetes, ahora.

—Sabés que no soy yo quien resuelve. Debería consultar con el viejo.

No dijo «debo», sino «debería», pero decidí oír mal, y dije «bueno», y me volví a sentar, y me puse cómodo, echado hacia atrás, con la cabeza reclinada contra el borde superior del respaldo como para dormir.

—Te espero —agregué.

Se levantó con pocas ganas y fue hasta el despacho contiguo a representar la comedia. Desde luego, todo era inútil, pero quería hacerlo sufrir un poco y, por otra parte, me sentía cómodo. En mi casa no hay sillones. Debo haberme quedado dormido durante un minuto o dos, porque apareció un hombre con una gran nariz roja, de payaso, y me dijo en francés una frase incomprensible de seis sílabas.

Cuando volvió el Gordo tuve un pequeño sobresalto. Ocupó otra vez su lugar en un sillón frente al mío, y habló. O yo seguía soñando, o bien se había producido un gravísimo desajuste cósmico.

—Dos mil —dijo, muy sonriente—. Te conseguí dos mil dólares.

(2)

—Dejemos momentáneamente aparte el asunto novela; eso es como ya te expliqué, y según el viejo ahora no podemos hacer nada. Pero… —la pausa dramática, con el índice levantado— necesitamos un trabajito. Podés hacerlo fácilmente, y te ganás dos mil. Sería una pequeña investigación.

Pensé, desde luego: «La Biblioteca Nacional». Me preparé mentalmente para tres o cuatro meses entre libros y revistas viejas, y diarios que se hacen polvo entre los dedos. Podía ser. No es mi fuerte, no es mi pasión, pero podía ser. Ya había terminado aquella novela y no tenía ningún proyecto especial.

Pero el asunto era otro.

—Recibimos un sobre con un original escrito a mano. Una novela más bien corta. Lo tuve unos dos meses medio traspapelado, y un día apareció y quise echarle un vistazo. Vos sabés, no obstante la letra manuscrita, no lo pude soltar hasta el final.

El Gordo clavaba en mí una mirada hipnótica, los ojos agrandados por los gruesos anteojos pero también un poco por la reverencia, un tanto mística, ante el recuerdo de la novela. Los ojos parecían dos huevos duros flotando en una pecera, si se me permite la comparación.

—Le hice sacar una copia a máquina y después fotocopias —continuó con fervor—, se la hice leer al viejo, y el viejo la envió rápidamente a los suecos. Los suecos mandaron un fax: están enloquecidos.

«Los suecos» debían ser alguna fundación. Fundaciones suecas, entre otras, reparten dinero a manos llenas para cualquier cosa, si la creen apropiada no sé bien para qué; el Gordo no me dio explicaciones, y a mí no me interesaban.

Pero no podía imaginar cuál era mi papel en ese negocio. ¿Corrección de estilo? Muy improbable; el Gordo hace pocas cosas mejor que yo, entre ellas la corrección; y el sueldo que le paga el viejo incluye ese trabajo, entre muchos otros, y el viejo no es famoso por gastar dinero cuando puede evitarlo. Pero no quise mostrarme ansioso, entre otras razones porque no lo estaba. Siempre me ofrecen trabajos poco interesantes.

—Enloquecidos —repitió, y se quedó esperando. No me gusta que me escriban los diálogos ni que me marquen las entradas, y hubiera querido seguir callado, pero dos mil dólares son dos mil dólares y le debía al Gordo alguna satisfacción.

—¿Y entonces? —pregunté, aparentando sentirme genuinamente interesado—. ¿Dónde está el problema?

—El problema es el siguiente —respondió, adoptando otra vez un aire grave y un tono sentencioso—: no podemos encontrar al autor. —Cruzó las manos sobre el vientre y se echó hacia atrás.

Empezaba a interesarme.

Según explicó, el sobre no traía remitente. El matasellos correspondía a una pequeña ciudad del interior que llamaré Penurias (y lo digo al pasar: he cambiado todos los nombres y apodos de personas, lugares y países, para no lesionar a nadie), y la novela estaba firmada por Juan Pérez. Increíblemente, no se había podido ubicar a ningún Juan Pérez en aquella progresista ciudad. Y sin un contrato formal con Juan Pérez, los suecos no soltarían ni un centavo.

Me pareció un trabajo fácil: comprar un pasaje a Penurias —hora y media de viaje, aproximadamente—, bajarse del ómnibus en la agencia, pararse en la principal y única avenida —seguramente se llamaría Artigas—, y preguntar por Juan Pérez a los amables peatones.

—¿Cuál es el truco? —pregunté.

Como si me hubiera leído la mente, respondió:

—Por supuesto, el sábado a mediodía me tomé el ómnibus, me bajé en la agencia, me paré en la avenida José Gervasio Artigas y empecé a preguntar por Juan Pérez. Seguí preguntando hasta el domingo a la noche, y me volví tal como me había ido. Juan Pérez es un seudónimo. Es preciso investigar más a fondo, pero yo estoy clavado aquí. —E hizo un gesto dolorido, y con los ojos y los brazos me dio a entender su condición de prisionero entre esas cuatro paredes y un techo pintados de color claro.

En ese momento debí agradecerle al Gordo toda su amabilidad, recoger la carpeta con mi novela y salir disparado hacia mi apartamento y su tibia soledad. Soy un escritor. No soy Phillip Marlowe. Ni siquiera debería aceptar una investigación tipo Biblioteca Nacional. Pero aquí no existe la profesión de escritor, y el escritor está obligado a hacer cualquier cosa, excepto —naturalmente— escribir, si quiere continuar sobreviviendo.

Por otra parte, si bien dos mil dólares no son objetivamente gran cosa, para mí lo eran en ese momento, y lo siguen siendo, objetiva y subjetivamente. Ahorrando aquí y allá, un poco en esto y otro poco en aquello, me podían durar bastante. En los períodos difíciles, y he conocido unos cuantos, puedo volverme bastante frugal.

El pasaje a Penurias, ida y vuelta, cuesta unos cinco dólares. Ganancia neta, mil novecientos noventa y cinco. Lo pensé, y fingí pensarlo un rato más.

—Muy bien —dije al fin, y le pedí un adelanto de quinientos porque yo no tenía absolutamente nada en el bolsillo—. Y además —agregué—, si tengo éxito me dan otros quinientos como adelanto por la novela y me la publican este año.

—¿Y si no tenés éxito?

Me temía esa pregunta, pero estaba preparado:

—Bueno —respondí—, algún riesgo deberán correr ustedes. Los suecos…

—Voy a consultar.

Esta vez no soñé nada. Tampoco pude pensar nada; el Gordo volvió casi enseguida.

—Doscientos —dijo, y los sacó de la billetera. Yo había contado con doscientos cincuenta, pero siempre he sido un soñador. Me puse los tristes retratos de Benjamín Franklin en el bolsillo, y pedí el sobre con los matasellos de Penurias, una fotocopia de la novela mecanografiada y una fotocopia del original manuscrito.

—¿Para qué? —preguntó el Gordo, y me parece apropiado decir ahora que no es gordo; lo fue hace tiempo pero, cuando se casó, misteriosamente le fue pasando poco a poco la gordura a su mujer. Ella, hoy, es un fenómeno de circo.

—No tengo nada para leer esta noche —respondí cínicamente, fortalecido por los dos crujientes billetes verdes y ya completamente sumergido en mi papel—. Vamos, Gordo. Vos dejá todo en mis manos.

(3)

Aunque tenía mis prejuicios hacia las fundaciones suecas, esa noche fui atrapado como el Gordo por la novela —cuyo título me fue imposible encontrar— desde el primer párrafo y no pude soltarla hasta el final. Tenía un estilo llano, muy sencillo, y vigoroso, y colorido.

El argumento estaba construido en torno a un protagonista más bien contemplativo; y esa contemplación se refería mayormente al progresivo derrumbe de nuestras instituciones, nuestros valores, nuestra economía y nuestra cultura. Abarcaba, aunque en un tiempo no lineal, el período que iba desde la lucha armada, pasaba por la dictadura y desembocaba en una nueva democracia más bien formal. En esos conceptos estaría la razón de la locura sueca.

Pero había mucho más, una visión profunda del mundo y del ser humano, e incluía piedad por el ser humano, reafirmación del individuo y exaltación del espíritu, todo ello expresado con rigor, convicción y ternura al mismo tiempo. Era una obra maestra, probablemente la mayor escrita sobre este suelo.

Mi compromiso iba creciendo; ya no eran los doscientos dólares adelantados ni el resto a ganar con mi investigación; ahora se me había creado una necesidad personal: esa novela debía publicarse y llegar a muchos que la necesitaban tanto como yo, porque allí estaba el germen de los nuevos valores, y allí había razones de vivir para muchos.

Cuando estaba entrando en el sueño, se me ocurrió que tal vez Juan Pérez se había ocultado precisamente por la prudencia ante esa democracia un tanto engañosa denunciada en su libro. Creí entender esa actitud. El mensaje más claro quizás era: no nos hacen falta mártires; los mártires, a la larga, nunca sirvieron mucho. Según Juan Pérez, o según yo había creído comprender, democracia y dictadura militar eran dos caras de una misma moneda, y la vida, la vida real y verdadera, transcurría en otros lugares, en otros niveles. Aplausos para Juan Pérez. No era la novela que yo había escrito, hubiera escrito o hubiera querido escribir, pero sin duda Juan Pérez era mejor escritor y mejor persona que yo.

Me dormí sintiendo un estado espiritual parecido al éxtasis, no perturbado por la subyacente preocupación de encontrar al autor escondido.

Siempre me fascinó que, cuando duermo, parecen trabajar dos mentes independientes entre sí, y resuelven problemas distintos; una fabrica sueños, pocas veces maravillosos, a menudo confusos, pero siempre cautivantes; la otra resuelve problemas prácticos. Cuando despierto suelo recordar las imágenes oníricas, con tanta mayor claridad cuanto más interesante, intenso o removedor sea el argumento aglutinante, y es pocos minutos después cuando aparecen los resultados del trabajo de esa otra mente práctica: la solución para algún viejo o nuevo problema, la aparición de algún detalle significativo omitido en algún asunto importante, cosas así.

Cuando desperté a la mañana siguiente no pude recordar ningún sueño memorable; había algunas imágenes sueltas, y recuerdo tres caballos que sonreían, haciendo propaganda a un dentífrico. Luego advertí el trabajo de la mente práctica, cuando surgieron varias ideas muy nítidas referidas a líneas de acción, y mientras preparaba el bolso y algunas cositas para llevar en los bolsillos, iba visualizando esas líneas y armándome un plan. Nada espectacular, pero, pensaba, no tan tonto como pararse en la avenida José Gervasio Artigas y preguntarle a la gente.

Dejé mi apartamento, llevando el bolso colgado del hombro y esa angustia habitual al emprender un viaje, aunque sea corto. Es una mezcla de temor a lo desconocido con una nostalgia anticipada por las cosas y los espacios de mi casa. Esperaba poder regresar al día siguiente pero, como en muchas otras cosas, estaba equivocado.

(4)

Uno de los males creados por la dictadura y no corregido por esta democracia —y no lo dice Juan Pérez, sino yo— es la prohibición de fumar en los ómnibus interdepartamentales. En un principio, las compañías de transporte estarían obligadas a reservar algunos asientos para los fumadores: pero esto, muy probablemente debido a presiones impulsadas por las antedichas compañías, quedó finalmente sin efecto. Después, la democracia agravó las cosas suprimiendo lisa y llanamente los ferrocarriles; así usted, fumador veterano e irredento, a quien todos los médicos le han conminado a dejar el hábito pero no le han dicho cómo ni le han ofrecido ninguna ayuda o solución, usted se verá obligado a elegir entre quedarse en su casa, ir caminando o enfrentar el síndrome de abstinencia. También hay automóviles, pero no todo el mundo tiene auto. Yo no tengo, ni sé manejar, ni quiero aprender; en consecuencia, suelo viajar muy poco. Este viaje en particular no era, por su duración, exageradamente dramático, pero basta la prohibición para hacerme desear un cigarrillo como a ninguna otra cosa en este mundo. Había preparado una estrategia. Di furiosas pitadas hasta el último instante, un pie ya sobre el escalón para subir al ómnibus con el motor en marcha. Después esperé. Tenía un truco, pero podía emplearlo sólo una vez. Cuando se hubo cumplido exactamente la mitad del tiempo del viaje, encendí el cigarrillo y aspiré cada bocanada profundamente, sabiendo que podía ser la última.

El enfrentamiento no tuvo lugar, como pensaba, con la anciana ocupante del asiento situado exactamente detrás del mío. Yo estaba del lado del pasillo, y a mi derecha, junto a la ventanilla, iba sentado un joven con aspecto tolerante. La queja vino de mi izquierda, y la formuló una muchacha sentada junto a la ventanilla, vecina a un inofensivo anciano dormido.

Estiró el pescuezo hacia mí y dijo:

—¡Señor! ¡No se puede fumar!

Di una larga pitada y seguí mirando el respaldo frente a mí. La muchacha insistió, y entonces volví la cabeza lentamente y la miré como lo haría un turista molesto ante la pésima educación de los nativos, y di otra larga pitada. Cuando reiteró su admonición, ya con voz bastante impaciente, levanté las cejas y pronuncié:

—I beg your pardon? —procurando un acento londinense.

Ella entonces puso dos dedos en V, sosteniendo un cigarrillo imaginario, los llevó próximos a sus lindos labios pintados exageradamente de rojo violento, y después movió un índice rápidamente de izquierda a derecha, varias veces, negando. Volví a elevar las cejas, sorprendido, dije Excuse me, please, di otra pitada, dejé caer el cigarrillo, lo aplasté con la suela del zapato y me recliné, satisfecho, contra el respaldo. Cerré los ojos.

Me despertó un aviso interior; algo no andaba bien. Abrí los ojos y advertí que el ómnibus estaba detenido, el guarda y el chofer se habían bajado y casi todos los pasajeros tenían medio cuerpo asomando por la ventanilla, buscando averiguar qué pasaba. La puerta delantera estaba abierta, así que me bajé del ómnibus como un rayo y encendí un cigarrillo. El chofer estaba ocupándose del motor; el guarda, aparentemente desolado, también fumaba un cigarrillo y miraba la carretera hacia una y otra dirección, esperando un auxilio providencial.

Mi ejemplo fue seguido lentamente por unos cuantos pasajeros, entre ellos la chica que hablaba por señas. Cuando terminé de fumar, saqué del bolsillo un huevo duro, lo pelé cuidadosamente, le eché un poco de sal que llevaba expresamente en un papelito, y me lo comí. Después comí unos trocitos de queso envueltos con jamón; los llevaba en

una bolsita fabricada con servilletas descartables, las cuales usaría después para limpiarme la boca y los dedos. Jamás confío en los motores, y hago bien. Fueron probablemente estas acciones las que flecharon a la muchacha. Se me acercó y me hizo un extenso discurso, hablando un inglés perfecto. Me reí.

—Disculpe —dije—, pero no le entendí nada. Todo fue un truco para poder fumar un poco.

Inesperadamente, no empezó a golpearme la cabeza con una sombrilla, sino que ella también rió. Comenzó a parecerme una chica adorable. Después se puso seria y me explicó su actitud. Dijo militar activamente contra el cigarrillo desde que su padre, gran fumador, había muerto de cáncer de pulmón.

Yo repliqué narrando la historia de mi padre. Él nunca había fumado; tampoco bebía, ni cultivó ningún vicio. Era un hombre perfecto. Debió vivir muchos años. Sin embargo, desgraciadamente, cuando yo todavía era un niño, un día salió a la calle y lo aplastó un elefante escapado de un circo.

—Así que ya ve —añadí filosóficamente.

Después charlamos de esas cosas que hablan los viajeros; ya no puedo recordarlas, ni vale la pena el esfuerzo. Por fin me animé a preguntarle si ella también iba a Penurias, imaginando poder llegar a combinar el trabajo y el placer; pero no. Ella iba a Miserias, una ciudad más lejana. Dejé languidecer la conversación porque, como predicara William Blake, no es bueno cultivar deseos que no habrán de ser satisfechos. Lo sentí mucho; evidentemente yo le había caído bien, y ella era realmente un buen pedazo de mujer. Se llamaba Roxana, o algo así.

Adiós, muñeca.

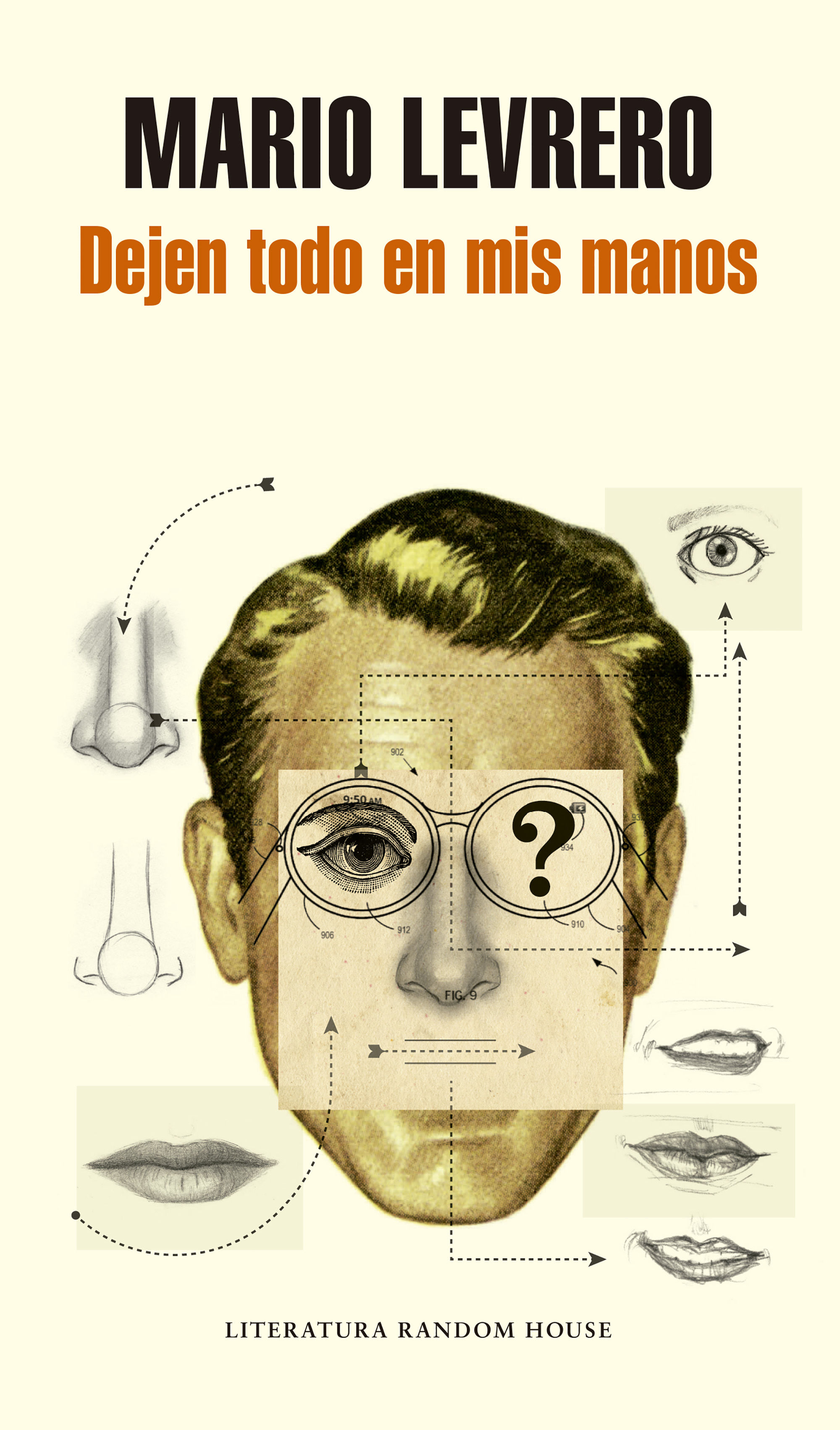

Éstos son los primeros capítulos de Dejen todo en mis manos, novela del escritor uruguayo Mario Levrero. Publicada originalmente en 1996, acaba de ser reeditada por Literatura Random House este 2018.

***

Mario Levrero (Jorge Mario Varlotta Levrero) nació en Montevideo en 1940 y falleció en la misma ciudad en 2004. Fue fotógrafo, librero, guionista de cómics y de folletines experimentales, humorista y redactor jefe de una revista de perfil inclasificable. Es autor de las novelas La ciudad (1970), Nick Carter se divierte mientras el lector es asesinado y yo agonizo (1975), París (1980), El lugar (1984), La Banda del Ciempiés (1989), Dejen todo en mis manos (1996), El alma de Gardel (1996), El discurso vacío (1996) y La novela luminosa (2005); publicó también los libros de relatos La máquina de pensar en Gladys (1970), Todo el tiempo (1982), Aguas salobres (1983), Los muertos (1986), El portero y el otro (1992), Ya que estamos (2001) y Los carros de fuego (2003); asimismo, algunos de sus mejores artículos periodísticos se encuentran en Irrupciones I (2000) e Irrupciones II (2001).