El tsunami de acusaciones de mujeres que han sido violentadas sexualmente por hombres públicos, con papeles relevantes en la industria del espectáculo, supera las producciones más polémicas del propio Hollywood.

No es que estas denuncias revelen una verdad insospechada. Sería ingenuo pensar que un mercado fundado, en buena medida, sobre la objetificación de la mujer, de su cuerpo, de su (hetero)sexualidad, de “su emotividad” y de cualquier otro esencialismo que defina la imagen de una mujer en la pantalla, no reprodujera esta intención cosificadora fuera de ella. Habría que ser muy despistado para creer que en el mundo del entretenimiento, la distribución del poder, el prestigio y el estatus se organizaba de maneras distintas a como ocurre en “el mundo real”.

Tampoco es que fuera la primera noticia. Llevamos años, décadas quizás, siguiendo el desarrollo intermitente de historias de abusos perpetrados por renombrados varones del cine y la televisión, como los octogenarios Woody Allen, Roman Polanski y Bill Cosby, cuyas acusaciones se han caracterizado por esperar años para salir a la luz pública y por recibir toda clase de descréditos.

Cabría preguntarse por qué estas historias no detonaron en su momento la explosión que vemos ahora, por qué entonces el circuito artístico no se volcó a exhibir y condenar estos comportamientos, por qué no hubo deslindes, cancelaciones de proyectos, destituciones, por qué estas historias no derivaron en la revelación sucesiva de tantas otras.

No es que estos fueran los únicos casos, obviamente. Sin embargo, es posible que existiera la oportunidad de presentarlos como “perfiles atípicos”: un judío “rarito”, un extranjero –de un país comunista, ni más ni menos-, un negro. Hombres alejados del modelo de prosperidad y decencia encarnado por el WASP, a lo que podría atribuirse su comportamiento “desviado”.

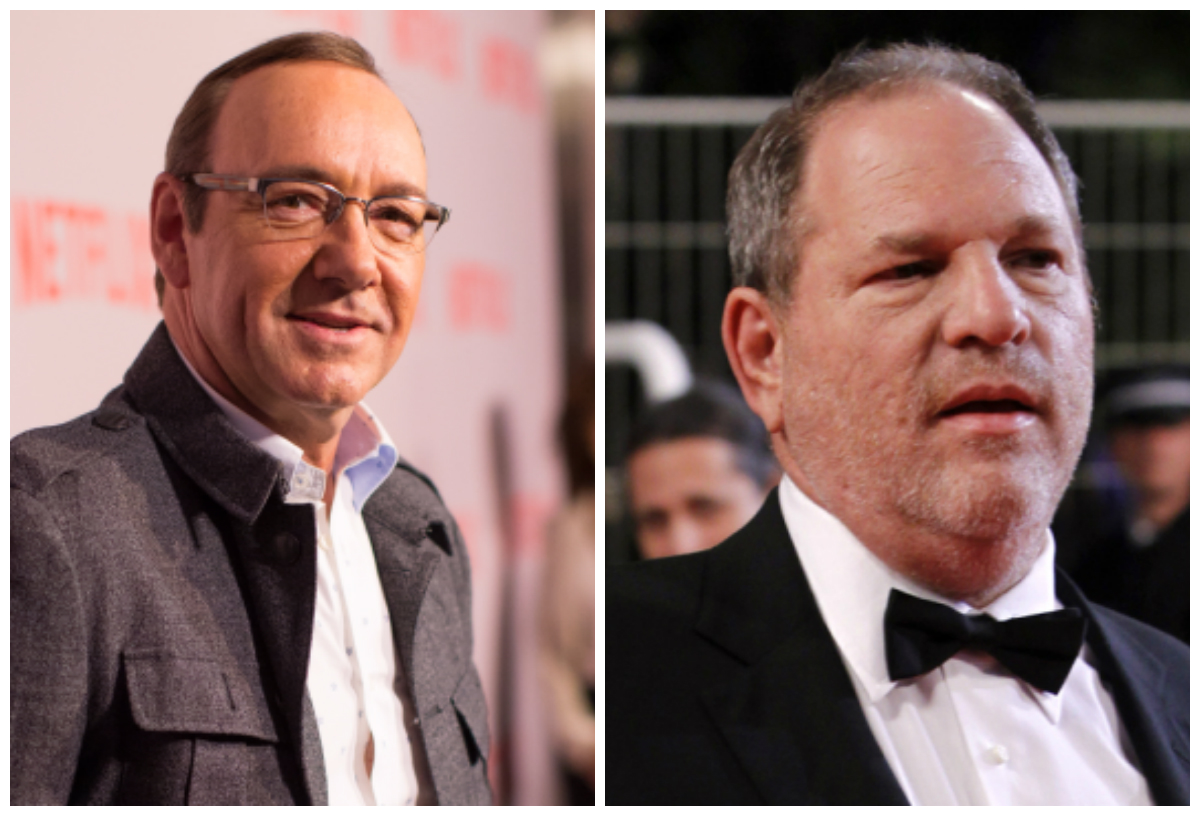

Las denuncias masivas recientes son significativas, en buena medida, porque se alejan de perfiles “sospechosos” y tocan directamente a power players, varones no sólo “normales” sino “ejemplares”, con características socialmente valoradas que los colocaron en posiciones de poder estratégicas para someter a otras y otros.

Está, además, una cuestión de momentum. Si bien el feminismo llevaba años poniendo a la desigualdad de género bajo el reflector del mundo artístico –clásico y popular-, la industria del espectáculo permaneció estratégicamente hermética a sus críticas, pues cimbraban dos de sus pilares básicos: el sexismo y el dinero. Tenía que cerrar filas por todos los medios, lo que dificultaba la conformación de comunidades disidentes, de solidaridades, de espacios en los que las mujeres pudiesen sentirse seguras y acompañadas si decidían denunciar.

Éstas son sólo hipótesis. Lo cierto es que no deja de ser desconcertante tener acceso al mundo macabro y violento de personajes cuyo trabajo admiramos o disfrutamos (y es que el espectro de acusados es tan amplio que da para todos los gustos, desde los más “palomeros” hasta los más sofisticados). Y esto significa que nos sentimos interpelados en tanto espectadores.

¿Cómo podemos relacionarnos ahora con el trabajo creado por estos personajes? ¿Cómo vincularnos con sus obras cuando nos enteramos de que han sido capaces de abusar de su poder para obtener ventajas, a pesar de infligir dolor, humillación y miedo? ¿Cómo apreciar productos artísticos –de todas las calidades- una vez que sabemos que están basados o, cuando menos, rodeados de relaciones de abuso y violencia?

No son preguntas simples y tratar de responderlas puede provocar un poco de vértigo. Nos obliga a testerear los cimientos de nuestra educación afectiva, de lo que entendemos por entretenimiento, buen gusto y placer, de lo que nos ha parecido hermoso, inteligente, conmovedor, profundo, divertido.

Es una sensación incómoda que no pocos preferirían ahorrarse, sobre todo cuando la crítica amenaza con ir más allá de “lo popular” y cuestionar consensos como el culto a los clásicos y sus obras, monumentos al talento y la sensibilidad, pilares civilizatorios que nos separan de un mundo bárbaro. Basta con asomarse tantito a la respuesta que recibe la crítica feminista a la historia del arte, para ver lo profundamente perturbador y penoso que resulta cuestionar el genio masculino.

El conocimiento sobre actos de violencia muy añejos hace que nos preguntemos hasta dónde seguir rastreando, cuándo parar el registro, si ya más o menos entendimos que así son las cosas y, pues sí, están mal.

Cuestionar esto es casi como preguntar si aún necesitamos aprender más sobre la historia de la humanidad, si es necesario seguir machacando al pasado con preguntas. Creo que nadie consideraría que el estudio de la historia puede darse por bien servido y retirarse. Y ésta es, también, nuestra historia.

El conocimiento de las experiencias humanas no tiene fecha de caducidad, menos cuando son hechos de abuso, dolor y violencia. Es necesario seguir denunciando precisamente porque la voz que perdura es la de quienes tienen el poder, no la de las y los sometidos. La narración de la experiencia femenina del mundo ha sido sistemáticamente silenciada o representada a través de graves distorsiones. Insistir en contar su versión de las cosas es una forma de restituir su voz.

Se dice bien que los productos culturales representan una “lectura de su época”, pero ese argumento no debe servir para entenderlos como objetos independientes o como puntos aislados en el tiempo, sino precisamente para vincularlos a través de la historia.

Nuestra lectura de la cultura no es sólo estética y técnica. También es, forzosamente, política. Como seres sociales, así es nuestra mirada del mundo y los otros, desde el momento mismo en el que intentamos relacionarnos con ellos y entender cuáles son sus intereses, cómo posicionarnos frente a ellos. Aunque no lo notemos, es lo que hacemos cuando interpretamos lo que vemos y es como leemos los productos culturales.

Esa lectura sirve para conocernos, para darnos un sentido de continuidad y observar qué rupturas son necesarias. ¿Por qué desaprovechar la oportunidad de vincular la lectura política del arte del presente con la del pasado? Cuando hablamos de la relación entre hombres y mujeres, además, “la lectura de la época” no es un listado de circunstancias particulares a una cultura o una era: es un orden opresivo, histórico e universal, que no cambia, sólo se adapta.

Y, entonces, ¿qué hacer como audiencia?

La mala noticia es que no parece posible separar al autor de su obra. Tanto su identidad como su trabajo están políticamente orientados, se formaron en relaciones de poder específicas de las que ellos pudieron tomar ventaja y lo hicieron. Éstas son, también, las condiciones de producción de su trabajo.

La buena es que no tenemos que mandar al carajo a la historia cuando no nos gusta. No es necesario quemar los vestigios de tiempos violentos o las producciones de personajes ominosos. Hay que pensarlos, en fondo y forma, individual y colectivamente. Hay que situar su mérito en el campo de las luchas y acuerdos de su época y actualizarlo en las disputas actuales.

Su valor testimonial, técnico o estético podría permanecer, pero si su valor político cambia en el camino, a favor de lecturas más plurales y justas, el arte en su conjunto habrá ganado. Habremos sido capaces de humanizar el espectáculo y el arte, entendiéndolos como productos de personas ubicadas en realidades y relaciones concretas, no semi-dioses que encuentran en su propio mito la justificación de su violencia.

***

Paloma Villagómez es socióloga y poblacionista. Actualmente estudia el doctorado en Ciencias Sociales de El Colegio de México.

Twitter: @MssFortune